Viele haben noch nie von Regina Jonas gehört, der ersten Rabbinerin überhaupt, die bereits 1935 ordiniert wurde. Heute gibt es etwa 1.200 Rabbinerinnen weltweit. Im deutschsprachigen Judentum sind es rund zwanzig. Sie personifizieren die Wiedergeburt des liberalen deutschen Judentums nach der Schoa. Doch die Rabbinerinnen sind noch immer relativ unsichtbar, auch in Teilen der jüdischen Öffentlichkeit. Sie entsprechen nicht den traditionellen Sehgewohnheiten und Erwartungen. Es fehlt ihnen noch immer an Wertschätzung und Anerkennung.

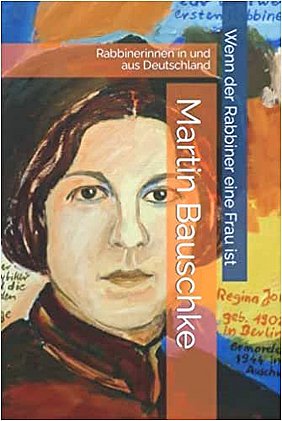

Martin Bauschke stellt in seinem neuen Buch "Wenn der Rabbiner eine Frau ist" 22 Rabbinerinnen in und aus Deutschland vor. Es zeichnet die historische Entwicklung nach, die dazu geführt hat, dass in den reformorientierten Strömungen des Judentums die ersten Frauen ordiniert wurden. Es vermittelt eine Ahnung davon, welche neuen Impulse und Veränderungen Rabbinerinnen in ihre Gemeinden tragen. Längst haben sie begonnen, das Judentum nachhaltig zu verändern.

Nachfolgend das Vorwort des Autors sowie eine Leseprobe

Vorwort

Seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und der Wiedervereinigung ein Jahr später gibt es immer mehr Juden in Deutschland. Nirgendwo sonst in Europa wächst das Judentum so schnell. Bedingt vor allem durch die große Zahl (mehr als 220.000) an Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion, unter denen es sehr viele Juden gibt – genauer gesagt: Menschen mit jüdischer Herkunft über den Vater, deren jüdischer Status erst einmal religionsrechtlich zu klären war und immer noch sehr umstritten ist.(1) Diese Entwicklung, die dazu geführt hat, dass die Zahl der Juden in Deutschland von ungefähr 25.000 (Stand: 1989) auf rund 120.000 (Stand: 2020) angewachsen ist, wird in der allgemeinen Öffentlichkeit inzwischen durchaus wahrgenommen, zumal in Städten mit nennenswert großen, also sichtbaren jüdischen Gemeinden wie Berlin oder Frankfurt/Main. Doch Rabbinerinnen? „Ja, gibt es denn das überhaupt?“ Dies ist in der Regel die überraschte Reaktion, wenn eine Frau als Rabbinerin auftritt oder sich zu erkennen gibt. Oft folgt dann die Anschlussfrage oder der Kommentar der Überraschten: „Dürfen Sie das denn eigentlich?“ Oder: „Sie sehen aber nicht wie ein Rabbiner aus.“ Oder noch direkter: „Sie sind ein Rabbiner, aber sie haben nicht einmal einen Bart.“(2) Im Klartext laufen die amüsierten bis schockierten Reaktionen beim Anblick von Rabbinerinnen auf das vielfach noch unreflektierte Klischeebild hinaus: „Nur (ältere) Männer mit Bärten können Rabbiner sein...“(3)

Mit dieser Studie möchte ich auf eine viel erstaunlichere Entwicklung aufmerksam machen, die noch unbemerkt von der allgemeinen Öffentlichkeit verläuft. Angesichts des zurückliegenden Jubiläums von „1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ im Jahr 2021 soll im Folgenden das jüngste, durchaus revolutionäre Kapitel in dieser überaus langen Geschichte des Judentums in Deutschland beleuchtet werden: dass immer mehr jüdische Frauen Rabbinerinnen werden. Es ist also ein erstes Anliegen der vorliegenden Studie, diese Frauen kurz vorzustellen. Zum ersten Mal wird im deutschen Sprachraum der Versuch unternommen, möglichst alle Rabbinerinnen in und aus Deutschland zu berücksichtigen, also eine historische Gesamtschau von den Anfängen mit Regina Jonas in den 1930er Jahren bis heute (und sogar darüber hinaus) zu gewinnen. Für einen summarischen Überblick verweise ich auf die kommentierte Liste aller hier berücksichtigten Rabbinerinnen im Anhang.

Fast noch wichtiger ist das zweite Anliegen: nämlich aufzuzeigen, welchen Entwicklungen im reformorientierten Judentum seit dem 19. Jahrhundert sich die Rabbinerinnen verdanken und welche Entwicklungen sie ihrerseits als Rabbinerinnen in den Gemeinden seither angestoßen haben. Es ist ja keineswegs so, dass nunmehr auch Frauen im Rabbinat sind und ansonsten alles bleibt, wie es lange, ja allzu lange gewesen war. Im Gegenteil: Rabbinerinnen verändern die Gemeinden und damit auch das zeitgenössische Judentum im Ganzen, durchaus über die jeweiligen Richtungen, denen sie angehören, hinaus. Und auch darum geht es drittens in diesem kleinen Buch: insbesondere die Rabbinerinnen verkörpern einen breiten, in sich vielfältigen, weltweiten reformorientierten Strom innerhalb des Judentums, der für Deutschland aufs Neue eine zentrale Bedeutung gewinnt. Denn hier war dieser Strom ursprünglich zuhause. Hier ist er entstanden. Von hier ist er – die Menschen, die ihn weiterentwickelt und getragen haben – vertrieben oder zu großen Teilen vernichtet worden. Doch hierher ist dieser Strom der Reform nunmehr zurückgekehrt und hat längst begonnen, wieder heimisch zu werden, Wurzeln zu schlagen und neue Triebe, sprich: Gemeinden und Institutionen, hervorzubringen.

Im Verlauf dieser Studie habe ich einige Rabbinerinnen direkt kontaktiert und ihnen Fragen gestellt. Ihnen – allen voran Frau Rabbinerin Daniela Thau in England – danke ich für ihre Unterstützung. Ebenso danke ich an dieser Stelle der Malerin Marlis Glaser, die mir freundlicherweise ihr neuestes Porträt (2021) von Regina Jonas als Titelbild zur Verfügung gestellt hat, wodurch dieses Buch einen wunderbaren künstlerischen Rahmen erhält. Erläuterungen der Malerin zu ihrem Bild finden sich im Anhang. Zur Schreibweise der hebräischen Wörter in dieser Studie verweise ich ebenfalls auf die Angaben im Anhang. Was mich offen gesagt enttäuscht hat, ist – wie bereits bei meinem Buch über Friedensstifter „in den Spuren Buddhas und Gandhis“ – die rein ökonomische Orientierung der Verlage. Sie sehen keinen Markt für das Thema „Rabbinerinnen“. Sogar in diesem besonderen Jubiläumsjahr geht es ihnen primär darum, Gewinne zu machen und nicht darum, dafür einen Beitrag zu leisten. So erscheint auch dieses Buch bei Amazon, ist dafür jedoch deutlich günstiger im Preis.

Ich verneige mich vor dem Mut, der Entschlossenheit und Ausdauer, mit der die Rabbinerinnen in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschand und überall auf der Welt unbeirrt ihren Weg gegangen sind. Etwas Besseres hätte dem Judentum kaum passieren können.

Berlin, am 10. Oktober 2021 Martin Bauschke

(1) Mehr dazu bei der Vorstellung von Alina Treiger im 5. Kapitel, in Abschnitt 5.4.

(2) Diese Antwort bekam Rabbinerin Ellen Weinberg Dreyfus, als sie sich als Krankenhausseelsorgerin einem jüdischen Patienten in der Klinik, der sie nicht kannte, vorstellte. Ihre schlagfertige Antwort lautete: „Nein, und beschnitten bin ich auch nicht.“ Vgl. ihren Beitrag im Feature „Ordained“ in der Zeitschrift: Lilith, Heft Winter 2006/07 (zit. in eigener Übersetzung).

(3) Sally Priesand, die erste Rabbinerin der USA (s.u. Kap. 4), berichtete in einem Interview, dass die häufigste Reaktion bei ihrem Erscheinen gewesen sei: „Ich habe noch nie zuvor eine Rabbinerin gesehen.“ Ihre schlagfertige Antwort lautete: „Ich hoffe, ich werde nicht die letzte sein.“ Zit. in eigener Übersetzung nach: Einstein Schorr/Mendelson Graf (Hg.), The Sacred Calling: Four Decades of Women in the Rabbinate, New York 2016, S. 86.

Leseprobe

Zwei Auszüge (ohne Anmerkungen) aus

Kapitel 8. Das Judentum und die Frauen, darin

Abschnitt 8.2. Was verändern Rabbinerinnen im zeitgenössischen Judentum?

3. Keshet – Das Regenbogentor

Es ist in den vergangenen ein, zwei Jahrzehnten deutlich zu beobachten, dass die errungene und erzwungene Teilhabe der Frauen am Rabbinat wie ein Damm- oder Tabubruch gewirkt hat. Durch den Einfluss der Frauen als Rabbinerinnen fühlen sich nunmehr auch marginalisierte und tabuisierte Gruppen, die bislang doppelt ausgegrenzt waren – sowohl von den jüdischen Gemeinden als auch von der Gesellschaft –, stärker in den Gemeinden willkommen. Wenn sie nicht gar eigene Gemeinden gründen wie z.B. Sha’ar Zahav (dt. „Goldenes Tor“) 1977 in San Francisco. Der sinnfälligste Ausdruck dieses Integrations- und Inklusionseffektes von Rabbinerinnen in Bezug auf Schwule, Lesben und alle anderen, die sich heute zur LGBTQ-Bewegung zählen, ist, dass immer mehr Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare stattfinden. „Rabbinerinnen haben eine überproportionale Führungsrolle dabei übernommen, gleichgeschlechtliche Hochzeitsrituale zu kreieren“, stellt Rabbinerin Debra Reed Blank fest.

Das gilt übrigens auch für die Rabbinerinnen und Rabbiner selbst, die seit den späten 80er Jahren zunehmend ihre sexuelle Orientierung offen bekennen und inzwischen von den (meisten) Rabbinerseminaren wie auch (zögerlicher) von immer mehr Gemeinden akzeptiert werden. Eine entsprechende Resolution wurde im Jahr 2000 von der progressiven Central Conference of American Rabbis verabschiedet. 2006 wurde Elliot Kukla, der erste Transgender-Rabbiner, am Hebrew Union College ordiniert. Seit 2007 werden LGBTQ-Studierende am konservativen Jewish Theological Seminary akzeptiert. Wie oben kurz vermerkt, betrifft das auch zwei lesbische Rabbinerinnen in Deutschland: Irit Shillor und Diane Tiferet Lakein. Eine angehende deutsche Rabbinerin, Helene Shani Braun, die ich im Schlusskapitel vorstellen werde, engagiert sich in der LGBTQ-Bewegung. Sie hat 2018 die erste queer-jüdische „Regenbogen-Initiative“ hierzulande mitbegründet: Keshet Deutschland e.V. Deren Vision ist es: „dass LGBTIQ* Jüd*innen gleichberechtigt und sichtbar sind, in allen jüdischen Gemeinschaften in Deutschland und weltweit.“ Letztlich geht es ihr darum zu erreichen, dass Queer-Sein und Jüdisch-Sein Aspekte einer einzigen Identität darstellen und kein Widerspruch bedeuten.

Der Mut zum „Coming Out“ von Rabbinerinnen und Rabbinern hinsichtlich ihrer Gender- und ihrer sexuellen Orientierung zeigt längst Wirkung. Immer häufiger zeigen sich Gemeinden damit einverstanden, sie unabhängig von diesen ihren Orientierungen einzustellen. Dass es immer mehr schwule Rabbiner und lesbische Rabbinerinnen auf den Kanzeln und in der Seelsorge gibt, hat nicht nur Auswirkungen auf die Hochzeitsrituale, sondern auch auf die allgemeine Liturgie. Das erste sozusagen „All inclusive-Gebetbuch“, das sowohl geschlechtergerecht formuliert ist als auch in neu formulierten Gebeten und Texten alle zur LGBTQ-Bewegung Zugehörigen berücksichtigt, ist 2009 in San Francisco erschienen. Es wurde veröffentlicht von der erwähnten progressiven Gemeinde Sha’ar Zahav, nach deren Name auch der 500seitige Siddur selbst benannt ist.

(...)

5. Wandel des männlich geprägten Gottesbildes

Bezeichnenderweise wird im zuletzt zitierten rekonstruktionistischen Machsor direkt neben das neu formulierte Awinu Malkenu die „Meditation einer Frau“ gestellt, die sehr schön den zunehmenden Wandel des männlich geprägten Gottesbild in Liturgie und Gebet der diversen reformorientierten Gemeinden dokumentiert. Die Meditation stammt von Ruth F. Brin (1921-2009) und lautet (Übersetzung MB):

„Als Männer Kinder waren, dachten sie an Gott als Vater.

Als Männer Sklaven waren, dachten sie an Gott als Herrn.

Als Männer Untertanen waren, dachten sie an Gott als König.

Doch ich bin eine Frau, keine Sklavin, keine Untertanin,

kein Kind, das sich nach Gott als einem Vater oder einer Mutter sehnt.

Ich könnte mir Gott vorstellen als Lehrer oder Freund, doch diese Bilder,

wie auch König, Herr, Vater oder Mutter, sind mir jetzt zu klein.

Gott ist die Macht der Bewegung und des Lichts im Universum.

Gott ist die Kraft des Lebens auf unserem Planeten.

Gott ist die Macht, die uns zum Tun des Guten bewegt.

Gott ist die Quelle der Liebe, die in uns entspringt.

Gott ist weit jenseits dessen, was wir begreifen können.“

Die zunehmend geschlechtergerechte oder geschlechterneutrale Sprache in Segenssprüchen, Gebeten, Liedern sowie anderen liturgisch relevanten Texten ist Reflex einer feministisch-theologischen Revolution, die durch die Rabbinerinnen verstärkt in die Gemeinden und Gruppen hineingetragen wird: das traditionelle, von männlicher Metaphorik geprägte Gottesverständnis wird zunehmend aufgebrochen. Einzelne Rabbinerinnen gehen dabei weit über das hier Geschilderte hinaus und haben sich auf den Weg zu einer feministisch-jüdischen „Thealogie“ – also zu einer jüdischen Lehre oder Rede von der Göttin – gemacht. Auch wenn das den meisten Rabbinerinnen zu weit gehen dürfte, sie alle werden dem zustimmen, was Laura Geller Ende 2006 angesichts von 30 Jahren eigener Erfahrung in diesem Amt in der feministisch-jüdischen Zeitschrift Lilith geschrieben hat:

„Die Anwesenheit von Frauen im Rabbinat forderte die Menschen dazu heraus, anders über Gott zu denken. Die unbewussten Projektionen, welche die Leute oft machen, wenn sie sich vorstellen, Gott sehe aus wie ihr älterer, bärtiger, großväterlicher Rabbiner, können ihnen mit einer Rabbinerin nicht passieren. So kam es, dass die männlichen Metaphern unserer Liturgie unpassend wurden und die Leute mehr darüber nachdachten, wie wir zu einem Gott sprechen, der das Geschlecht transzendiert. Rabbinerinnen ermutigten die Menschen, über Rituale des Lebenskreislaufes nachzudenken, die sie in der Wirklichkeit ihres eigenen Lebens ansprachen: von Bundeszeremonien für Mädchen über Rituale bei Fehlgeburten bis hin zu Zeremonien, wenn man zum Mitglied im Gemeindevorstand gewählt wird.“

MARTIN BAUSCHKE:

MARTIN BAUSCHKE:

Wenn der Rabbiner eine Frau ist

Gebundene Ausgabe

2021, nur bei Amazon erhältlich

152 Seiten, Preis: 16,99 €.

informieren und/oder bestellen

Vortragsanfragen:

martin.bauschke(at)googlemail.com