1 Einführung: Leo Baecks kritische Anfragen an das Christentum

Zu den jüdischen Gelehrten vor der Shoah, deren Stimme auch für Überlegungen zum christlich-jüdischen Dialog der Gegenwart sowie als Perspektive für dessen Zukunft größte Bedeutung zukommt, zählt im deutschsprachigen Kontext – neben Hermann Cohen, Martin Buber und Franz Rosenzweig – insbesondere Leo Baeck. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts kämpfte er unermüdlich gegen die Vorstellung einer exklusiv christlichen „Leitkultur“ an und machte selbstbewusst geltend, das Judentum sei nicht nur ein gleichberechtigter, wertvoller Bestandteil westlicher Kultur, sondern zugleich unerlässlich für das Selbstverständnis des Christentums. In seinem 1905 veröffentlichten, 1922 grundlegend überarbeiteten Buch Das Wesen des Judentums legte er eine fulminante Apologie der jüdischen Religion vor und begegnete theologischen wie religionsgeschichtlichen Herabwürdigungen aus christlicher Perspektive mit dem Postulat der religiösen und ethischen Ebenbürtigkeit einer ebenso vernunftgemäßen wie humanen jüdischen Tradition.[1] Politische Brisanz gewann Baecks gleichermaßen herausfordernde wie dialogische These, das Christentum könne seine Wahrheit allein in Hinblick auf seine jüdischen Ursprünge aussagen, 1938 in seiner programmatischen Schrift Das Evangelium als Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte, d.h. mit seiner Darstellung Jesu als eines „Juden unter Juden“ und seiner eindringlichen Warnung vor einer „Entjudaisierung“ des Christentums.[2]

Manches von dem, was Baeck vor der Shoah – auch polemisch – über das Christentum geschrieben hat, lässt sich nur auf dem Hintergrund der Zeitgeschichte verstehen. In vielerlei Hinsicht ist der christlich-jüdische Dialog der letzten Jahrzehnte in dem Maße, in dem sich die Kirchen – oft mühselig – mit ihrer antijudaistischen und antisemitischen Tradition auseinandergesetzt und Schritte in Richtung einer Anerkennung ihrer jüdischen Wurzeln und der eigenständigen Würde des Judentums unternommen haben, auch über die Fronten der damaligen Zeit hinausgewachsen. Dennoch sind die Herausforderungen, die Baeck dem Christentum zugemutet hat, ungebrochen aktuell, etwa seine Warnung davor, was aus dem Christentum würde, wenn es versuchte, das Jüdische, das es in sich trage, zu bekämpfen oder zu verdrängen.

In einem eindrucksvollen Versuch, über den Abgrund von Weltkrieg und Völkermord hinweg im Gespräch mit dem Christentum zu bleiben, brachte Baeck 1954 in seinem Essay „Some Questions to the Christian Church from the Jewish Point of View“ seine Position zu den Bedingungen eines Dialogs zwischen Judentum und Christentum nach der Shoah in großer Klarheit zur Sprache. Es ist ein Text mit Vermächtnischarakter, der angesichts der furchtbaren zeitgeschichtlichen Erfahrungen die Alternative zwischen zwei Möglichkeiten aufzeigt: dem distanzierten Hinüber- und Herüberrufen über einen unüberbrückbaren Abgrund hinweg, und einem wirklichen Dialog, d.h. wechselseitigen offenen, kritischen Fragen und Antworten, im Wissen um das gemeinsame Fundament und zugleich um die tiefe Differenz zwischen beiden Traditionen. In einer Zeit, in der alle Menschen zunehmend „nahe Nachbarn werden, ohne Möglichkeit, einander auszuweichen oder zu meiden“, gebe es, so Baeck, für Judentum und Christentum, die einander über die Jahrhunderte niemals „wirklich ins Angesicht geschaut haben“, letztlich keine Alternative zu dem Versuch, endlich „aus der Seele des Glaubens“ heraus miteinander ins Gespräch zu kommen, „ernsthaft, mit jener Sympathie, die wesentlich ist für menschliches Verstehen“.[3]

Dass Baeck sich, wie zahlreiche andere jüdische Gelehrte nach 1945, für die er hier stellvertretend genannt sei, für den dialogischen Ansatz entschied, ist nach der Verstrickung der Kirchen in die Geschichte des Antisemitismus und der Shoah keineswegs selbstverständlich und in der Wirkung kaum zu überschätzen. Eine Voraussetzung war dabei für ihn grundlegend: die Forderung nach Bewahrung der Würde der Dialogpartner, ohne die es keine wahrhafte Beziehung geben könne. Dazu gehörte aus seiner Sicht das Bewusstsein, dass bei allem Gemeinsamen tiefgreifende Differenzen zwischen Judentum und Christentum bestehen und dass es Grenzen des wechselseitigen kritischen Befragens gebe: „Der Glaube des Anderen ist sein Heiligtum, das weder in Frage gestellt noch bestritten werden kann.“[4] Berechtigt hingegen seien jüdische Fragen an das Christentum und christliche Fragen an das Judentum hinsichtlich der Aufrichtigkeit, Vorurteilslosigkeit und Gerechtigkeit der wechselseitigen Wahrnehmung in Geschichte und Gegenwart, d.h. nach dem Modus und Stil der interreligiösen Begegnung. Die Fragen, die Baeck sodann an das Christentum richtet, berühren jene zentralen Themen, mit denen sich die christlichen Kirchen nach 1945 in ihren theologischen Erklärungen und Diskussionen in einem mühsamen Prozess erst mit der Zeit ernsthaft auseinandersetzten. Ist das Christentum bereit zu einer echten dialogischen Beziehung oder setzt es weiter auf machtvolle Durchsetzung seines Überlegenheitsbewusstseins? Kann das Christentum, das in seiner Geschichte die Hoffnung auf das Kommen des messianischen Reiches Gottes durch den Glauben an die bereits vollendete Erlösung ersetzt hat, das jüdische Bewusstsein der Unerlöstheit der Welt als relevant wahrnehmen und einer aktiven, auf menschliche Freiheit und Gerechtigkeit zielenden Hoffnung im eigenen Glauben neues Gewicht verleihen? Ist die Kirche – unbeschadet der Verpflichtung zu dem ihr eigenen und vom Judentum unterschiedenen Zeugnis – bereit, nicht nur die herabwürdigenden Methoden der „Judenmission“ zu ändern, sondern ernsthaft eine grundsätzliche Absage an missionarische Bestrebungen gegenüber Jüdinnen und Juden zu vollziehen? Vor allem aber stellte Baeck die Frage nach der christlichen Bereitschaft, die jahrhundertealte Verwerfungs- und Substitutionstheologie aufzugeben, das Judentum in seiner Eigenständigkeit wahrzunehmen und seine religiös-kulturelle Existenzberechtigung vorbehaltlos anzuerkennen. Mit großem Ernst erhob er die Frage nach der christlichen Bejahung der Treue Gottes gegenüber seinem erwählten Volk Israel zum Kriterium eines aufrichtigen Dialogs, einschließlich der damit verbundenen Implikationen: Würdigung der lebendigen Geschichte des Judentums, Anerkennung der Schriften Israels nicht bloß als „Altes Testament“, sondern als Grundlage des Neuen Testaments, ohne die letzteres sprachlos würde, Bejahung eines dialogischen Kontakts zum zeitgenössischen Judentum als einem kritischen Gegenüber. Auf dieser Grundlage könne eine wirkliche Begegnung „von Angesicht zu Angesicht“ und in wechselseitiger kritischer Zeugenschaft stattfinden: „Judentum und Christentum werden einander Mahnung und Warnung sein: das Christentum das Gewissen des Judentums und das Judentum jenes des Christentums.“[5]

2 Herausforderungen – Wegmarken – Perspektiven

Eine der herausforderndsten Fragen Baecks an die Kirchen lautete, ob sie willens seien, den eigenen Anteil an der Geschichte der Judenfeindschaft vorbehaltlos aufzuarbeiten. Und so ist es nicht zufällig, dass die Auseinandersetzung mit der verhängnisvollen Wirkungsgeschichte christlicher Judenfeindschaft, ihrem Zusammenspiel mit dem modernen Antisemitismus und der Rolle von Theologie und Kirche bei der Diskriminierung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung eines Großteils der europäischen Juden in Deutschland zu den Grundelementen theologischer Selbstreflexion nach 1945 gehört. Die schmerzliche Erkenntnis der Dimension der Mitverantwortung von Christ*innen und christlichen Kirchen für die Verbrechen der Shoah, zunächst von einigen wenigen Theolog*innen getragen, die sich dem Schock des Zivilisationsbruchs von Auschwitz und der Erschütterung der eigenen Tradition aussetzten, ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem entscheidenden Aspekt theologischer Neuorientierung und zum Fundament geworden, auf dem das jüdisch-christliche Gespräch der Gegenwart überhaupt erst möglich geworden ist. Der noch längst nicht abgeschlossene Prozess der Anerkennung und historisch konkreten Erhellung christlicher Schuldgeschichte hat bis in kirchliche Erklärungen und Ordnungen und ansatzweise in gelebte religiöse Strukturen hinein das Bewusstsein gefördert, dass die christliche Tradition, der zufolge Israel von Gott verworfen ist, sowie das Verschweigen und Verzerren jüdischen Selbstverständnisses durch die Zeiten hindurch unendliches Leid über jüdische Menschen gebracht haben und mit in die Geschichte des mörderischen Antisemitismus der Nazis hineingehören. Mit dieser Einsicht sind die Kirchen, obgleich nie davor gefeit, in Theologie und Praxis in überlieferte Stereotype zurückzufallen, ein Stück des Weges gegangen, der zu einer Überwindung der tief verwurzelten „Lehre der Verachtung“ (Jules Isaac) des Judentums führt.

Es gehört jedoch zu den wichtigen Erfahrungen des christlich-jüdischen Gesprächs in Deutschland, dass es sich dabei nicht um rein innerchristliche Lern- und Verständigungsprozesse handelt, sondern um eine von Juden und Christen gemeinsam getragene Auseinandersetzung mit der Geschichte, wie sie sich seit Jahrzehnten etwa in der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Evangelischen Kirchentag oder in der Wirksamkeit des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und in anderen Kontexten vollzieht. Ohne die Herausforderung, den Widerspruch, die ermutigende Dialogbereitschaft und die Geduld jüdischer Gesprächspartner*innen hätten der Diskurs über Ursachen, Formen und Konsequenzen des christlichen Antisemitismus und die kritische Sichtung juden- und judentumsfeindlicher Elemente christlicher Theologie nicht die Dynamik und Intensität annehmen können, die sich – nach zögerlichen Anfängen – seit den 1980er Jahren beobachten lässt. Das Erschrecken über die ungeheure Tatsache, dass der präzedenzlose Völkermord an der jüdischen Minderheit in Europa in einem Herzland der christlich geprägten abendländischen Kultur stattfand, ist – obwohl allein aus christlicher Perspektive Anlass äußerster Scham und Bestürzung – zu einer gemeinsamen christlich-jüdischen Herausforderung und zum Motiv für eine im Gespräch vollzogene Reflexion über die condition humaine und über Religion und Ethik nach Auschwitz geworden.

„Was ist der Wert der Religion, insbesondere des Christentums, wenn sie keinen Schutz vor Brutalität gewährleistet und sogar eine willige Teilnehmerin am Völkermord werden kann?“, fragte Doris Bergen in der Einleitung zu ihrem Buch The Twisted Cross.[6] Diese Frage führt ins Zentrum dessen, was auf christlicher Seite im Dialog präsent bleiben muss, nicht allein, weil das Gespräch mit dem Judentum der Frage nach der Verstrickung des Christentums (durch seine Tradition der Stigmatisierung des Judentums) sowie der christlichen Kirchen (durch ihr Schweigen und ihr theologisch-politisches Komplizentum) in die Geschichte des präzedenzlosen Völkermords an den Juden Europas nicht ausweichen darf, sondern auch mit Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit berührt zugleich universale Fragen hinsichtlich des Verhältnisses von Religion und Gewalt sowie des Potentials der Religionen, Inhumanität entgegenzuwirken, und der christlich-jüdische Dialog der Gegenwart sollte dazu befähigen, Antworten auf solche Fragen zu suchen.

Vieles ist in dieser Hinsicht geleistet worden, darunter die Reflexionen über die Mitverantwortung und Schuld der Christenheit an der Shoah, die in Variationen weltweit von der katholischen wie protestantischen Kirche zur Sprache gebracht worden sind.[7] Unhintergehbar ist die Formulierung der Studie Christen und Juden III des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 14. März 2000: „Der Schoa zu gedenken bedeutet […] für alle Christen die Erkenntnis, dass sie Folge und Kumulation eines fast zweitausendjährigen fehlgeleiteten Verhältnisses zum Judentum ist.“[8] Allerdings zeigen Debatten wie jene um das 1998 von der „Vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum im Sekretariat für die Einheit der Christen“ veröffentlichte Dokument Wir erinnern: Eine Reflexion über die Shoah, dass die konkrete Interpretation der Mitschuld der Kirchen in hohem Maße umstritten ist und die christliche kirchengeschichtliche Forschung bis in die Gegenwart vielfach apologetischen Versuchungen nachgibt: Die kategorische Unterscheidung zwischen Antijudaismus und Antisemitismus und die These, ersterer gehöre – als rein theologischer Gegensatz zum Judentum – nun einmal wesentlich zum Christentum dazu, dürfe aber nicht für den Antisemitismus und für die Shoah verantwortlich gemacht werden, war und ist bis in die Gegenwart hinein eine der Strategien, dem radikalen Ernst der Schuldgeschichte von Theologie und Kirche auszuweichen. Das Dokument verurteilte zwar feierlich alle Formen des Antisemitismus und betonte, es bedürfe angesichts der „unaussprechlichen Tragödie“ der Shoah eines „moralischen und religiösen Erinnerns und, insbesondere unter den Christen, eines sehr ernsten Nachdenkens über die Ursachen, die dazu geführt haben“, vermied es jedoch konsequent, von kirchlicher Schuld zu reden. Der moderne Antisemitismus stehe in scharfem Widerspruch zur „beständigen Lehre der Kirche über die Einheit des Menschengeschlechts und über die gleiche Würde aller Rassen und Völker“, und der katholische Widerspruch gegen die Nazi-Politik erlaube die historische These, die Shoah sei gerade keine Folge des christlichen Judenhasses, sondern „das Werk eines typisch modernen neuheidnischen Regimes“ gewesen. „Sein Antisemitismus hatte seine Wurzeln außerhalb des Christentums. Um seine Ziele zu erreichen, zögerte es nicht, sich der Kirche entgegenzustellen und auch ihre Mitglieder zu verfolgen.“[9]

Eine historische Differenzierung zwischen religiös, kulturell, politisch oder rassisch akzentuierenden Formen des Antisemitismus die auf eine präzise historische Wahrnehmung judenfeindlicher Motive und Begründungszusammenhänge zielt, geschieht jedoch nur dann auf verantwortliche Weise, wenn sie eine Verharmlosung angeblich „nur“ antijudaistischer Judentumsbilder durch Ausblendung der politischen Zusammenhänge ausschließt.[10] Gerade deshalb ist mit Blick auf den christlich-jüdischen Dialog der Zukunft hervorzuheben, wie entscheidend wichtig es ist, dass der Prozess der selbstkritischen Konfrontation mit der Geschichte seine historische Fundierung verstärkt im Gespräch mit den differenzierten Sichtweisen der jüdischen Geschichtsschreibung und mit der interdisziplinären Antisemitismusforschung vorangetrieben wird. Die kirchengeschichtliche Auseinandersetzung mit den christlichen Bildern von Juden und Judentum und mit der politischen Dimension des christlichen Umgangs mit der jüdischen Minderheit in unterschiedlichen Kontexten weist hier trotz vieler bedeutsamer Leistungen bei der Erkundung judenfeindlicher Theologie und Praxis des Christentums in den letzten Jahrzehnten noch erhebliche Defizite auf. Das Gespräch mit den genannten Disziplinen führt zu der begründeten historischen Einsicht, dass theologischer „Antijudaismus“ zu keiner Zeit ein „rein theologisches“ Phänomen war, sondern dass religiöse Juden- und Judentumsfeindschaft mit ihren Bildern und Mythen stets den konkreten politischen Umgang mit der jüdischen Minderheit widerspiegelte und beeinflusste, sei es unmittelbar oder sei es durch die Prägung von Mentalitäten, die Verfolgung, Entrechtung und Gewalt, mindestens aber die Minderprivilegierung jüdischer Menschen als selbstverständlich und berechtigt hinzunehmen nahelegten. Ob nun die theologischen Motive der Kreuzzüge, Martin Luthers Eintreten für eine „scharfe Barmherzigkeit“ gegenüber den angeblich „verstockten“ Juden, zu der auch die Zerstörung von Synagogen und die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung gehörte, die religiös inspirierten Bilder vom verbrecherischen, fremden Judentum oder die Distanzierung christlicher Theologen vom Judentum vor und während der Nazi-Zeit – stets waren religiöse, kulturelle und politisch-gesellschaftliche bzw. wirtschaftliche Gründe auf das engste miteinander verwoben, nie blieb theologisches Denken über Juden und Judentum ohne konkrete existenzielle Wirkung auf jene, über die man nachdachte.

Für einen christlich-jüdischen Dialog unerlässlich ist daher die christliche Bereitschaft, so konkret wie möglich die „Unheilsspuren“ des eigenen theologischen Erbes aufzuspüren[11] und sich der Aufgabe zu stellen, die auf fatale Weise wirkmächtigen theologischen Denkmuster zu benennen, die mit zum Erbe des Christentums namentlich in Deutschland – der protestantischen wie der katholischen Tradition gleichermaßen – gehören. Die Geschichte des Verhältnisses des Christentums zum Judentum liest sich weithin als eine Geschichte des Verschweigens und der Verzerrung des jüdischen Glaubensweges und Selbstverständnisses. Sie liest sich als die Tradition eines theologischen Redens vom Judentum, das mit der Geschichte des modernen Antisemitis¬mus auf das engste verflochten ist. Und es bedarf lediglich einer aufmerksamen Rezeption etwa der gerade in ihrer Differenziertheit so ungeheuer bedrückenden Forschungen eines Historikers wie Saul Friedländer, um die unmittelbare Mitschuld von Teilen der Kirchen an den Verbrechen der Nazis namhaft zu machen. Friedländers vielschichtige Darstellung der Geschichte der Verfolgung der deutschen Juden zwischen 1933 und 1939 sowie des Völkermords an den europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs, ein Meisterwerk der gegenwärtigen Historiographie zur Shoah,[12] zeichnet sich durch die historische Präzision, analytische Kraft und moralische Intensität aus, mit der er die komplexe Thematik der Rolle des Christentums in der Entstehung des modernen Antisemitismus und der konkreten Verstrickung der Kirchen in die nationalsozialistische Judenpolitik in sein Narrativ hineinverwoben hat. Dabei geht es um ihren theologischen Beitrag zum antisemitischen Diskurs der 1930er und 1940er Jahre, ihre teilweise Bejahung der Entrechtung des deutschen Judentums, ihr kirchenpolitisches Versagen angesichts der dramatischen mörderischen Verschärfung der Judenpolitik der Nazis seit dem Novemberpogrom 1938 und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sowie um ihre weitgehende Unfähigkeit, dem Völkermord etwas entgegenzusetzen, das dem ethischen Anspruch des Christentums entsprochen hätte. In ihrer nüchternen Klarheit spiegeln Friedländers Analysen die erschreckende Dimension des moralisch-politischen Versagens der christlichen Kirchen in Deutschland und im gesamten von den Nazis besetzten Europa wider. Christliche Selbstreflexion nach der Shoah kann sich aus seiner Sicht nicht der Erkenntnis entziehen, dass die Rolle der christlichen Kirchen entscheidend war für die „Dauerhaftigkeit und Allgegenwart“ antijüdischer Überzeugungen, zumal der christliche Glaube gerade innerhalb der deutschen Gesellschaft – trotz der vielfach feindseligen Haltung der NSDAP-Führung gegenüber der christlichen Tradition und der organisierten Kirche – weiterhin starken Einfluss ausübte und gerade die tief verwurzelte religiöse Judenfeindschaft die Anfälligkeit gegenüber der antisemitischen Propaganda der Nazis begründete, die Zustimmung zu judenfeindlichen Maßnahmen erleichterte und das Gewissen vieler Christ*innen angesichts der Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Minderheit beruhigte.[13] Ohne verallgemeinern zu wollen, gelangt Friedländer zu einigen für das europäische Christentum äußerst herausfordernden Schlussfolgerungen. Sie betreffen einmal die Verbreitung des christlichen Antisemitismus, der in seinen oft sehr unterschiedlichen Formen und Nuancen seinen Weg „in den Geist und das Herz von Millionen und Abermillionen protestantischen wie katholischen Gläubigen“ fand und „etwaige Antriebe von Mitleid und Nächstenliebe“ außer Kraft setzte „oder gar einen aggressiven Antisemitismus schürte“. Sie beziehen sich zweitens auf das fatale, schockierende Schweigen gegenüber dem Leiden der Juden und den genozidalen Absichten der Nazis: „Auch wenn sporadische Proteste einiger katholischer Bischöfe und führender protestantischer Kirchenvertreter in der Tat stattfanden, bewahrte die überwiegende Mehrheit katholischer und protestantischer Autoritäten angesichts der Deportationen der Juden und des zunehmenden Wissens um ihre Vernichtung öffentliches Stillschweigen“.[14]

Eine Theologie nach der Shoah, die angesichts dieses einzigartigen Verbrechens eine grundlegende und radikale theologische wie politische Neuorientierung versucht, steckt nach wie vor in den Anfängen und bedarf einer weit intensiveren Verbreitung. Erforderlich sind mehr als nur sporadische Bekenntnisse von Vertreter*innen der Kirche, vielmehr geht es um eine fundamentale Überprüfung christlicher Lehre und Praxis, zugleich darum, dass sich bis an die Basis von Kirchengemeinden die Einsicht durchsetzt, dass jegliche Verachtung oder Bedrohung der Würde und Integrität jüdischer Existenz die eigene religiöse Glaubwürdigkeit und Legitimation antastet und in Frage stellt. Entscheidend wichtig ist es, die Erschütterung über die Mitverantwortung für die Shoah theologisch in tatsächliche Achtung und Solidarität umzuwandeln und gesellschaftspolitisch bedingungslos auf die Seite der nach wie vor, gegenwärtig sogar wieder zunehmend von Antisemitismus bedrängten, gefährdeten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und anderen Teilen Europas und der Welt zu treten. Der Versuch aber, möglichst differenziert den christlichen Anteil an der Geschichte antisemitischen Denkens und Handelns herauszuarbeiten, bildet die konstruktive Basis einer Theologie nach Auschwitz, welche die radikale Infragestellung der christlichen Geschichte und Tradition auszuhalten und endlich eine positive Tradition der Wahrnehmung des Judentums zu begründen versucht. Nur auf der Grundlage der Vergegenwärtigung und Ausscheidung judenfeindlicher Traditionen, der „Ent-Antijudaisierung“ christlicher Theologie,[15] kann der Entwurf einer selbstkritischen Theologie gelingen, welche die Existenzberechtigung des Judentums in einer pluralistischen Gesellschaft und Kultur bewusst und selbstverständlich anerkennt und theologisch würdigt. Die Hoffnung, die sich damit verbindet, ist die, dass Christinnen und Christen den Reichtum der ihrer Religion eingeschriebenen jüdischen Wurzeln und den Reichtum jüdischen Glaubens entdecken und in ein wirkliches Gespräch eintreten mögen, in dem Gemeinsames wie Trennendes offen zur Sprache kommen darf und Differenz gleichermaßen als Bereicherung wie als Inspiration zum offenen Dialog begriffen wird.

Blickt man auf die Gegenwart, so besteht eine der größten Herausforderungen christlicher Theologie und unserer Gesellschaft überhaupt auf lange Sicht darin, ob es ihr gelingt, zu einer Kultur der Erinnerung an die Shoah beizutragen, die dem Verdrängen und Verleugnen der Vergangenheit und dem Wachstum des Geistes des Ressentiments, der Intoleranz und des Hasses gegen Fremde, etwas entgegenzusetzen hat. Das ist zugleich der Testfall des Ernstes und der Tragfähigkeit des christlich-jüdischen Dialogs. Nicht umsonst weist die empirische Antisemitismusforschung heute darauf hin, dass sich der vielfach wieder offen geäußerte Antisemitismus in Deutschland nicht in erster Linie aus den alten religiösen Stereotypen speist, sondern aus der Abgrenzung gegen alles Fremde und vor allem aus der Sehnsucht, der Erinnerung an die deutsche Schuldgeschichte zu entkommen, z.T. auch über antisemitische Zuspitzungen israelkritischer Einstellungen. Der neue sogenannte „sekundäre Antisemitismus“, der weder aus religiösen Bildern noch aus der Begegnung mit jüdischen Menschen und jüdischer Kultur entsteht, sondern aus dem Widerwillen, Verantwortung für die Geschichte zu übernehmen, schafft sich seine neuen Mythen: die sogenannte „Auschwitzlüge“, den Mythos, Juden in aller Welt schürten den Hass gegen Deutschland, den Mythos, das Judentum in Israel und in den USA halte Deutschland in den Banden einer Schuld, die endlich der Vergangenheit angehören müsse, den Mythos, Deutschland müsse sich endlich von der allgegenwärtigen Konfrontation mit Auschwitz befreien. Aufschlussreich ist allerdings die Erfahrung, dass solche Denkmuster nicht selten auch durch die Aktivierung traditioneller religiöser Stereotype unterfüttert werden. In den Worten Ekkehard W. Stegemanns:

„Die eigentlich als gebrochen geglaubte Legitimität des Antijudaismus stellt sich mehr oder weniger offen wieder her, und zwar einerseits durch Holocaustleugnung, andererseits durch Leugnen oder Verdrängen des antijüdischen Wahnsinns der europäischen Kultur. Wer diesen unsere abendländische Zivilisation grundlegend prägenden Wahnwitz der Judenfeindschaft ignoriert, sieht sich jedenfalls legitimiert, trotz Auschwitz ein bisschen wenigstens wieder an ihn anzuknüpfen.“[16]

Die theologische und pädagogische Aufgabe, die im Zusammenhang mit der Ausbreitung dieser Tendenzen in rechtsradikalen Subkulturen und – vielleicht noch wirksamer – in rechtskonservativen Kreisen ansteht, scheint kaum zu unterschätzen zu sein. Es ist eine Frage von unbedingtem ethischen Ernst, ob Christinnen und Christen, ob die Kirchen bereit sind, historisch fundiert und unmissverständlich grundlegende Konsequenzen aus der Shoah zu ziehen und eine radikale Transformation christlicher Theologie zu leisten, die sich nicht vor der Erschütterung ihrer Gewissheiten scheut.

Diese theologische Neuorientierung betrifft zentrale Aspekte: Neben der Vergegenwärtigung und Ausscheidung judenfeindlicher Traditionen sind dies insbesondere eine umfassende und gerechte Wahrnehmung des Glaubens des nachbiblischen Judentums bis in die Gegenwart, der Entwurf einer Theologie, welche die Existenzberechtigung des Judentums bewusst und selbstverständlich anerkennt und theologisch würdigt, ein kritisches Nachdenken über eine Christologie, die nicht von der Abgrenzung Jesu vom Judentum lebt, sondern die jüdische Signatur des Christentums in ihr Selbstverständnis aufnimmt, eine neue Sicht der Hebräischen Bibel als des gemeinsamen Erbes von Judentum und Christentum sowie der Würde der jüdischen Auslegung dieser Bibel und eine theologische Reflexion über die Bedeutung des Landes für das Judentum, die geeignet ist, antizionistischen Ressentiments und israelbezogenem Antisemitismus differenziert zu begegnen. In all diesen Bereichen sind in den vergangenen Jahrzehnten in der akademischen Theologie der protestantischen wie katholischen Kirche, den exegetischen Disziplinen wie der systematischen Theologie, ebenso wie in kirchlichen Erklärungen substantielle Fortschritte gemacht worden.[17] Zugleich bleibt noch sehr viel zu tun, und nicht selten wird bereits Errungenes im theologischen Diskurs wieder in Frage gestellt. Walter Homolka blickt in seinem Beitrag auf differenzierte Weise auf diese Diskurse zurück und mahnt mit großen Recht vor allem mit Blick auf systematisch-theologische Reflexionen im Bereich der Christologie eine weitere Vertiefung des Umdenkens in Richtung einer Theologie an, die Verortungen Jesu in der jüdischen Glaubensgeschichte Ernst nimmt und Verzerrungen des Bildes des pharisäischen und rabbinischen Judentums ausschließt.

Es ist unmöglich, an dieser Stelle das theologisch bereits Geleistete und die Desiderata Revue passieren zu lassen. Betont werden soll hier stattdessen, dass christliche Selbstreflexion mit Blick auf die Fähigkeit zum Dialog mit dem Judentum nicht als innerchristlicher Diskurs zu leisten ist, sondern allein in beständigem Gespräch mit jüdischer Geschichtsschreibung, Exegese, Philosophie, Literatur unterschiedlicher Zeiten, mit internationalen jüdischen Gesprächspartner*innen in den vielstimmigen gegenwärtigen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten. Aufgaben für die christliche Theologie gibt es viele, die hier nur angedeutet werden können, und meist geht es dabei darum, bisher beschrittene Wege weiterzugehen, zu überprüfen, im Licht gegenwärtiger wissenschaftlicher wie politischer Entwicklungen fort- und neu zu denken.

Angesichts gegenwärtiger Debatten über die Bedeutung und über die Kanonizität des „Alten Testaments“ kommt in diesem Zusammenhang der christlichen Hermeneutik der Hebräischen Bibel besondere Bedeutung zu. Zu den kritischen Anfragen Leo Baecks 1954 zählte auch die Frage, ob die Kirchen bereit seien, anzuerkennen, dass die Schriften Israels die gemeinsame Grundlage von Judentum und Christentum seien und das Christentum ohne die Hebräische Bibel sein eigenes Wesen verfehlen würde. Jüdische Intellektuelle wie Baeck, Martin Buber und Franz Rosenzweig fürchteten nicht so sehr ein Christentum, das eine eigenständige, christliche Deutung der Hebräischen Bibel vertrat, sondern ein seiner Wurzeln beraubtes, neo-marcionitisches, „entjudetes“ Christentum.[18] Ihr leidenschaftliches Plädoyer dafür, dass das Christentum um seiner selbst willen an der Hebräischen Bibel festhalten und zugleich die eigenständige jüdische Exegese anerkennen und zur Kenntnis nehmen möge, fand im Zuge des christlich-jüdischen Dialogs in den christlichen Theologien der letzten Jahrzehnte ein starkes Echo. Das Bewusstsein wuchs, dass sich eine ungebrochene Fortsetzung der Tradition christlicher Usurpation des „Alten Testaments“, Missachtung der jüdischen Exegese oder Ausgrenzung der Hebräischen Bibel aus dem Bereich christlichen Selbstverständnisses von selbst verbiete. Der Versuch, Theologien zu entwerfen, die eine neue Sicht der Hebräischen Bibel als des gemeinsamen Erbes von Judentum und Christentum sowie eine Anerkennung ihrer – differenten – „zweifachen Nachgeschichte“ zu begründen, zählt bis heute zu den wichtigsten Aufgaben kritischer Selbstreflexion des Christentums.[19] Die Stimmen Baecks, Bubers und Rosenzweigs wurden, wie es Willy Schottroff formuliert hat, als eine „offene Anfrage an das christliche Bibelverständnis“ verstanden – nämlich „wann es endlich aus der Distanz eines verobjektivierenden Umgangs mit dem Alten Testament heraustreten und jenseits von umdeutender Aneignung oder abwertender Verwerfung zu einer wirklichen Gemeinsamkeit mit dem Judentum im Bemühen um die Erschließung des wahren Gehaltes der Schrift kommen werde“.[20] Dass die Reflexionen der deutsch-jüdischen Religionsphilosophie vor 1945 über die Gefahren, die von neo-marcionitischen Neigungen insbesondere auch für das Christentum selbst ausgingen, in jüngsten Gesprächsbeiträgen, denen zufolge das „Alte Testament“ als Urkunde einer anderen, fremden Religionsgemeinschaft zu betrachten sei, die nicht mehr in die christliche Geschichte hineinspreche und daher für das Christentum nicht länger kanonische Bedeutung beanspruchen könne,[21] völlig ausgeblendet wurden, scheint dabei nicht zufällig.

Andere theologische Themenbereiche erfordern kaum weniger große Anstrengungen als jene im Bereich biblischer Hermeneutik. Angesichts neuerer Forschungen zum Verhältnis von Judentum und Christentum in der Antike, etwa dem mit den Forschungen Daniel Boyarins verbundenen Paradigmenwechsel hinsichtlich des „Auseinandergehens der Wege“,[22] gilt es die historische Verhältnisbestimmung der beiden Religionen in ihren wechselseitigen Beziehungen, Affinitäten und Differenzen zu vertiefen oder neu zu bestimmen. Ebenso wichtig ist es, als Grundlage des Dialogs historisch die wechselseitigen Wahrnehmungen und Interaktionen von Judentum und Christentum in unterschiedlichen geschichtlichen und geographischen Kontexten aufzuarbeiten – theologisch, philosophisch wie kulturell und sozial. Dazu gehört auch die Einsicht, dass sowohl die Geschichte jüdisch-christlicher Beziehungen der Vergangenheit als auch die Geschichte des christlich-jüdischen Dialogs vor und nach der Zäsur der Shoah in anderen nationalen und kulturellen Kontexten anders aussehen mögen als in Deutschland und es daher einer breiteren Sichtweise bedarf, die etwa Entwicklungen in den USA, in England und vor allem auch in Israel mit in die eigenen Überlegungen einbezieht. Mit dieser internationalen Perspektive ergeben sich zugleich Horizonterweiterungen: Neben den Gesprächsbeiträgen der protestantischen und römisch-katholischen Kirchen kommen Impulse zum Dialog zunehmend auch aus den orthodoxen Kirchen und kleineren evangelischen Konfessionen, und auf jüdischer Seite melden sich – statt, wie über lange Zeit hinweg, überwiegend Repräsentanten des liberalen und konservativen Judentums – auch andere, etwa modern-orthodoxe Stimmen zu Wort. Ein wesentlicher Aspekt, der durch diese Diversifizierung in den Vordergrund tritt, ist die immer wichtigere Frage nach dem Potenzial und den Grenzen von Judentum und Christentum im Umgang mit religiöser Vielfalt und Differenz überhaupt, und die Aufgabe, die Dialogerfahrungen der vergangenen Jahrzehnte auch hinsichtlich der über das unmittelbare christlich-jüdische Gespräch hinausweisenden Herausforderungen religiöser Pluralität in der globalen Welt zu reflektieren.

3 „Dialogizität“ und epistemische Demut: Reflexionen zum Umgang mit religiöser Differenz

Mit Blick auf die Problematik religiöser Vielfalt könnte sich christliche Theologie von jüdischen Debatten über religiösen Pluralismus inspirieren lassen,[23] die in besonderer Weise dazu herausfordern, das komplexe Verhältnis von Pluralität, Diversität, Differenz und „Dialogizität“ als Grundkategorien interreligiöser und interkultureller Begegnung in den Blick zu nehmen. Während der Begriff des „Dialogs“ nicht selten vorrangig als Praxis des Miteinander-Redens im Dienste einer Klärung oder eines Konsens verwendet wird, verweist das aus sprach- und literaturwissenschaftliche Theorien (etwa Mikhail M. Bakhtins) stammende Konzept der „Dialogizität“ eher auf eine kommunikative Praxis, die gerade nicht auf wechselseitige Übereinstimmung zielt, sondern auch die Anerkennung bleibender, vielleicht unaufhebbarer Differenz mit ins Kalkül zieht.[24] Orientierung bieten zahlreiche jüdische Entwürfe, die darüber reflektieren, wie differente religiöse Traditionen – insbesondere Judentum und Christentum – in eine dialogische Beziehung zueinander treten können, die beiden ihr Recht auf Differenz, Anderssein, Fremdheit lässt.[25] Auf je unterschiedliche Weise werfen sie die Frage auf, wie konkurrierende religiöse Wahrheitsansprüche miteinander ins Gespräch kommen können, ohne dass die Dialogpartner ihre Identität preisgeben oder aber der Versuchung erliegen müssen, den jeweils Anderen im Gesprächsversuch zu verzeichnen, zu überwältigen oder das Fremde, Differente, Widerständige seiner Tradition zum Schweigen zu bringen.

Der aus dem chassidischen Judentum Osteuropas stammende amerikanische Religionsphilosoph Abraham Joshua Heschel hat in dieser Hinsicht 1965 – im zeitlichen Umfeld seiner Gesprächsbeiträge zum Zweiten Vatikanischen Konzil – in seinem Essay „No Religion is an Island“ Überlegungen zu den theologischen und kommunikativen Grundbedingungen eines christlich-jüdischen Dialogs zur Sprache gebracht, die bis heute ihren wegweisenden Charakter nicht verloren haben. Entscheidende Voraussetzung einer dialogischen Begegnung, so Heschel, sind das Wissen um das Verbindende und die gemeinsame Weltverantwortung sowie der Wille zur wechselseitigen Achtung mit Blick auf das Trennende. Die Gesprächspartner müssten der zweifachen Verführung widerstehen, entweder – um der Vermeidung des Konfliktes willen – die Ernsthaftigkeit der Differenz zu verschweigen oder aber das Selbstverständnis der fremden Tradition zu ignorieren, zu verzeichnen und ihr mit – exklusiven oder inklusiven – Geltungs- und Absolutheitsansprüchen zu begegnen. Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen könnten es sich die Religionen nicht mehr leisten, in polemisch-apologetischer Abgrenzung voneinander zu existieren, gemeinsam müssten sie vielmehr gegen die Folgen der Abgründe des Inhumanen aufschreien, die sich im 20. Jahrhundert aufgetan hätten, und ihnen die Hoffnung auf eine göttliche Wirklichkeit entgegensetzen, die der Menschenverachtung leidenschaftlich widerspreche und den Menschen, Gottes Partner bei der Vollendung der Schöpfung, für solidarisches Handeln in Anspruch nehme. Wie, fragte Heschel, kann irgendeine Religion im 20. Jahrhundert sich überlegen fühlen, wo doch alle von den Schrecken der Zeit versehrt seien? Sich auf ihr eigenes Überleben in ihrer Einzigartigkeit als Religion und als Volk zurückzuziehen, werde der jüdischen Gemeinschaft nicht helfen, vielmehr gelte es grundsätzlich neu über die Begegnung von Menschen unterschiedlicher religiöser Überzeugung nachzudenken. Kein interreligiöser Dialog kann aus Heschels Sicht, unabhängig davon, wie dann theologisch die schwierige Frage des Umgangs mit religiöser und kultureller Differenz bestimmt wird, funktionieren ohne die Anerkennung des Gesprächspartners, des fremden Anderen in seiner unverfügbaren Heiligkeit und Kostbarkeit. „Wenn ich im Gespräch mit einem Menschen anderer religiöser Überzeugung feststelle, daß wir in Dingen, die uns heilig sind, nicht übereinstimmen, verschwindet dann das Bild Gottes, dem ich mich gegenübersehe? […] Zerstört die Verschiedenheit religiöser Überzeugung die Tatsache, daß wir verwandte menschliche Wesen sind?“[26]

Die wechselseitige menschliche Solidarität und die gemeinsame ethische Verpflichtung, so Heschel, könnten jedoch trotz der Judentum und Christentum verbindenden Grundüberzeugungen – darunter insbesondere der biblische Schöpfungsglaube, die Überzeugung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen und die Einsicht in die darin begründete Verantwortung für die Heiligkeit des Lebens – die tiefe Differenz zwischen beiden Traditionen nicht aufheben. In zentralen Aspekten ihrer Gottesvorstellung, ihres Menschenbildes, ihrer ethischen Tradition und ihrer messianischen Hoffnung seien und blieben sie „Fremde“, die nicht umhin könnten, einander zu widersprechen.[27] Heschel scheute deshalb auch keineswegs davor zurück, die christliche Religion der Kritik zu unterziehen und sie – gerade weil er sie als Partnerin bei der spirituellen, moralischen und politischen Erneuerung der Welt betrachtete – vor der beständigen Versuchung ihrer eigenen „Entjudaisierung“ und einem damit verbundenen dramatischen religiösen wie ethischen Substanzverlust zu warnen.[28] Allein eine Rückbesinnung auf das dem Christentum eingeschriebene jüdische Erbe werde es befähigen, die prophetische Dimension der Forderung des gerechten Gottes und der menschlichen Antwort auf Gottes Gebot neu zu entdecken. Umgekehrt forderte Heschel das Judentum auf, dankbar die „Zeichen von Menschen- und Gottesliebe“ in der Geschichte des Christentums, seinen Reichtum und die Tiefe seiner Spiritualität anzuerkennen.[29] Anstatt auf der Überlegenheit der eigenen Religion zu beharren und Christentum wie Islam als „Zufälle der Geschichte oder rein menschliche Phänomene“ zu betrachten, müsse das Judentum beide als Teil von Gottes Heilsplan zur Erlösung aller Menschen in seinen Glauben integrieren.[30] Mehr noch, Judentum und Christentum müssten sich im Zuge ihres Dialogs der Erkenntnis des göttlichen Gewolltseins religiöser Vielfalt und Differenz öffnen. Zwei Wege sind demnach im Kontext eines interreligiösen Dialogs in der pluralen Gesellschaft, der auf echte Anerkennung des Anderen ausgerichtet ist, verschlossen: jegliche auch nur im Verborgenen wirksame missionarische Intention, da sie die religiöse und menschliche Würde des Gegenübers verletzt,[31] aber auch ein relativistischer Wahrheitspluralismus, der die Differenz verschweigt und eher Gleichgültigkeit denn Achtung signalisiert. Ein Dialog ohne eine „Verwurzelung im eigenen Glauben“, ohne ein Bewusstsein der Polarität von „Verbindung und Trennung“, berge die „Gefahr der Entweihung, Verzerrung und Verwirrung“, fördere Synkretismus und irrelevante Kompromisse. Die entscheidende Frage lautet daher aus Heschels Sicht: „Wie kann man Treue zur eigenen Tradition mit der Achtung vor unterschiedlichen Traditionen verbinden?“[32]

Gemessen an diesem Maßstab haben weder die tolerante Duldung fremder Identität noch das beliebige Konstatieren von Pluralität an sich bereits dialogische Qualität. Dialog oder „Dialogizität“ zeichnen sich vielmehr durch eine realistische Wahrnehmung und kritische Benennung der bleibenden und nicht selten tiefgreifenden Differenz zwischen unterschiedlichen Religionen aus. Das Differenzbewusstsein muss jedoch eingebettet sein in eine ausdrückliche Bejahung der fremden Identität als einer ebenso menschlich legitimen wie gottgewollten. Dialogische Demut beruht auf der Erkenntnis, dass Wahrheit nicht exklusiv ist, nicht besessen werden kann, dass Gottes Stimme den Geist des Menschen „auf vielerlei Weise, in einer Fülle von Sprachen“ erreicht, dass selbst die von Glaubenden als am heiligsten empfundenen Antworten beides sind – „sowohl entschieden als auch bedingt, endgültig als auch tastend“.[33] Pluralität, Diversität und Differenz sind dabei Heschels theologischer Überzeugung zufolge nicht bloß unvermeidliche Folge der Realität der Begrenztheit menschlicher Erkenntnis (also einer anthropologisch-historischen Tatsache) – sie besitzen vielmehr göttliche Dignität. Gottes Wahrheit ist grundsätzlich und gottgewollt polyphon: „In diesem Äon“, so Heschel, „ist Vielfalt der Wille Gottes“.[34] Eine religiös und kulturell monolithische Gesellschaft wäre ein Zeichen spiritueller Verarmung, die Mannigfaltigkeit religiöser Traditionen dagegen ist das Potential, das die Menschheit zur Gestaltung, Vollendung und Partnerschaft bei der Erlösung der Schöpfung Gottes befähigt.

Ein weiteres Element jüdischen Denkens der Gegenwart, von dem sich die christlichen Kirchen auf der Suche nach einem angemessenen Modus des Dialogs inspirieren lassen könnten, wird in den Überlegungen des israelischen Philosophen Menachem Fisch zum dialogischen Potential der rabbinischen Literatur sichtbar. In seinem Essay „A Modest Proposal: Towards a Religious Politics of Epistemic Humility“ plädiert er dafür, mit Blick auf innerjüdische Pluralität wie auch den Dialog der Religionen an die Traditionen der Vielstimmigkeit des Talmuds anzuknüpfen, die einen Modus der beständigen Selbstkritik und epistemischen Demut nahelegen, einen „gesunden, religiös bedeutsamen, kritischen Pluralismus“ begründe, der es erlaubt, auf der Grundlage eines religiös bedeutsamen, kritischen Pluralismus Überzeugungen, die den eigenen widerstreiten, zugleich der Kritik zu unterziehen und ernsthaft das Recht ihrer Existenz zu würdigen. Der Andere ist diesem Konzept zufolge nicht bloß jemand, dessen Irren es um des Friedens und der Koexistenz willen zu tolerieren gilt, sondern vielmehr jemand, dessen Widerspruch gegen die eigenen religiösen Anschauungen ein positiver religiöser Wert zukommt, insofern er dazu nötigt, die eigene Position zu klären, der Korrektur zu unterziehen und immer neu dialogischer Kritik auszusetzen.[35] Auf diese Weise begründet Fisch eine Haltung, die zugleich wichtige Implikationen für einen allgemeineren politischen Diskurs über religiös-kulturelle Vielfalt und Differenz besitzt: Der/die Andere, braucht, auch wenn seine/ihre Überzeugungen dem jeweils eigenen Glauben grundsätzlich widerstreiten, nicht als Bedrohung wahrgenommen werden, sondern ist eine bereichernde Herausforderung an die eigene Position und demnach eine positive, kreative Kraft. Einer Vielfalt an engagierten, gegenläufigen Stimmen in einer offenen Gesellschaft, so Fisch, kommt ein hoher Wert zu, wenn ihr eine Haltung der epistemischen Demut und Offenheit entspricht. Das Gespräch zwischen Judentum und Christentum leistet, sofern es einem solchen Modus verpflichtet ist, einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung einer der entscheidenden philosophischen, religiösen und sozialen Fragen der Gegenwart: der Frage, auf welche Weise religiös-kulturelle Traditionen – angesichts der Alternative religiöser Fundamentalismen und Gewalt – konstruktiv und respektvoll mit Differenz und Konflikt umzugehen vermögen.[36]

Am Schluss soll noch einmal Leo Baeck stehen. Für die am Dialog beteiligten Christ*innen scheint es von großer Bedeutung zu sein, im Diskurs über den Umgang mit religiöser Vielfalt gerade Stimmen wie die seine nicht zu vergessen, denn sein Nachdenken über den Umgang mit der Differenz, dem bleibend und unaufhebbar Trennenden, das keiner der beiden Gesprächspartner im Dialog verschleiern dürfe, ist auch mehr als 60 Jahre nach seinem Tod für Fragen des Religionsdialogs in der pluralen Gesellschaft insgesamt aktuell. Achtung gegenüber dem Anderen, Differenten ist seiner Überzeugung nach allein von einer festen Position aus überhaupt möglich, ebenso wie die Einsicht in das wahrhaft Verbindende.[37] In seinem nach der Deportation nach Theresienstadt begonnenen und erst kurz vor seinem Tod vollendeten großen Werk Dieses Volk hebt er hervor, dass Glaubensüberzeugungen legitimerweise im Widerstreit miteinander liegen und das Ziel des Religionsdialogs nicht der Konsens, die Harmonisierung und Leugnung des Trennenden sein könne; vielmehr komme es darauf an, an der eigenen Überzeugung festzuhalten und gleichzeitig die Andersheit des Anderen respektvoll wahrzunehmen. Religionen wie das Judentum, das Christentum und der Islam seien, wie er es formuliert, „theoretisch intolerant“, müssten jedoch im Zusammenleben zu wahrhafter wechselseitiger Anerkennung finden:

„Aber wenn sie den Sinn für das Leben sich wahren, […] dann führt das Leben die Toleranz zu ihnen. Sie sehen die Menschen ringsumher, arbeitend und strebend, ringend und hoffend ganz wie sie selbst, etwas von dem eigenen Bemühen und Erwarten entdecken sie in diesen anderen. […] Sie werden in ihrem Leben, in der persönlichen Einstellung zum anderen, tolerant; sie leben innerlich mit ihnen zusammen; Seele begegnet der Seele. An ihrer Wahrheit halten sie fest, ohne jedes Schwanken und ohne jeden Kompromiss, […]. Diese Exklusivität, die sie für ihren Wahrheitsbesitz wahren, tritt nicht in das Leben ein; sie wird versittlicht und damit vertieft; an ihr erwächst, wo das Leben und Zusammenleben beginnt, die aufrichtige, lebendige Toleranz. Sie erkennt nicht die andere Wahrheit an, aber sie begreift mit innigen Gedanken und Empfindungen das Menschentum des anderen, und damit versteht, ja würdigt sie sein Festhalten an der Wahrheit. Treue vermag die Treue zu begreifen.“[38]

Mit diesem Plädoyer des jüdischen Gelehrten für die Treue zur eigenen Tradition bei gleichzeitiger nachbarschaftlicher Achtung vor dem gelebten Glaubenszeugnis anderer Traditionen ist ein Maßstab formuliert, an dem sich christliche Theologien in ihrer Begegnung und ihrem Gespräch mit dem Judentum messen lassen müssen. In einer Rede über „Judentum, Christentum und Islam“, gehalten in Brüssel am 22. April 1956, legte Baeck seine messianische Vision eines gemeinsamen Weges der drei monotheistischen Religionen in der Geschichte dar und akzentuierte, an ein jüdisches Publikum gewandt, noch einmal seine Konzeption des Dialogischen. Es ist eine Konzeption, für die die Arbeit des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit über die Jahrzehnte steht, und es wäre sehr zu wünschen, dass die christlichen Kirchen und christliche Theologie für sich selbst in ihrem Unterwegssein im Dialog ähnliche Formulierungen finden könnten:

„Menschen und Gemeinschaften, Völker und Religionen sollen einander verstehen. Sie sollen nicht gleich werden, und sie können nicht gleich werden. Sie sollen aber einander verstehen. Verstehen bedeutet zugleich, voreinander Respekt haben, und vor dem andern kann nur der Respekt haben, der vor sich selber Respekt hat. Auf jüdischer Seite hängt viel, vielleicht alles davon ab, daß wir es lernen, in dem Besten, das wir suchen, vor uns selber Respekt zu hegen. Dann werden wir lernen, vor den andern echten Respekt zu haben, vor dem, was im andern groß ist. […] Wir Juden sollten das begreifen. Wir sollten Respekt hegen, und wir werden dann die Hoffnung hegem daß dadurch, daß wir vor uns Respekt haben, die andern es lernen, vor uns Respekt zu hegen und zu sehen, wie wir sind. Dann werden gute Tage kommen. Menschen und Völker und Bekenntnisse werden geschieden bleiben, werden in ihrer Besonderheit weiter leben, aber sie werden wissen, daß sie zusammen gehören, Teile der einen Menschheit sind, zusammenleben sollen auf dieser unserer Erde, einander sehend und einander verstehend, und, wenn es Not tut, einander helfend.“[39]

Obiger Artikel stammt aus:

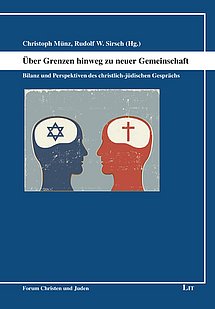

Christoph Münz / Rudolf W. Sirsch (Hg.)

Über Grenzen hinweg zu neuer Gemeinschaft

Bilanz und Perspektiven des christlich-jüdischen Gesprächs

LIT-Verlag

Münster 2021

386 S.

€ 34,90

Inhaltsverzeichnis (pdf)

weitere Infos und Bestellmöglichkeit:

informieren/bestellen